| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |

| 14:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |

休診日:日曜・祝日

歯科治療の費用も対象に?

医療費控除と高額療養費制度の違いをわかりやすく解説!

目次

①医療費控除とは

②高額療養費制度との違い

③まとめ

①医療費控除とは

歯科に限らず、治療などにかかる費用は思いのほか高くなることがあります。保険治療でまかなえる治療は多くありますが、自由診療を選択される方もいらっしゃいます。このような治療において、医療費控除の対象になる可能性があります。

そもそも医療費控除とは何かを簡単に確認し、歯科で対象となる治療や申請方法を知っておきましょう。

■医療費控除について

医療費控除とは、1月1日~12月31日までの1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得控除を受けることができる制度です。税金を納める本人はもちろん、生計を一にする親族が支払った分も含めることができます。ここでいう「生計を一にする親族」とは、生活費などを共有している親族のことで、同居している必要はなく、仕送りをしている親や子どもなども含まれます。

対象となるケースは以下の2つです。

① 医療費が10万円を超えた場合

② 特定の市販薬(スイッチOTC医薬品)購入額が1万2千円を超えた場合

年間総所得により控除額は変わりますが、1つの目安として把握しておきましょう。なお、上記の①と②は併用できません。①は一般的な「医療費控除」と呼ばれ、②は「セルフメディケーション税制」と呼ばれています。1年を通してどちらの支出が多いかを確認する必要があるため、支払った明細書や領収書は必ず保管しておきましょう。

■対象となる医療費

歯科においては、自由診療で行われるインプラント治療やセラミック治療も医療費控除の対象になります。さらに、通院時の交通費も含めることができます(※ただし、自家用車のガソリン代や駐車場代などは除く)。

また、歯列矯正についても、年齢や矯正の目的などによっては医療費控除の対象となる場合があります。たとえば、発音や咀嚼(そしゃく)に支障がある場合の矯正は対象ですが、容貌を美しくすることが目的の矯正は対象外です。

その他、予防目的の歯石除去や、ホワイトニングなどの審美治療は控除対象外となります。あくまで「治療として必要なもの」のみが対象になる点にご注意ください。不明な場合は、税務署などに確認しましょう。

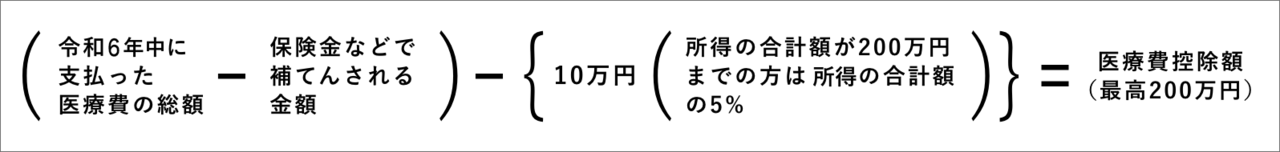

医療費控除額計算式

■例1:所得が200万円以上の場合

前提条件

•年間の医療費:40万円

•保険金などの補填:0円

•総所得:600万円

計算方法

医療費控除額 = 40万円(医療費) - 0円(保険金等) - 10万円(基準額) = 30万円

還付額の目安

所得税率が20%の場合、30万円 × 20% = 6万円

■例2:保険金で一部補填された場合

前提条件

•本人の医療費:5万円

•配偶者の医療費:25万円

•保険金などの補填:5万円(配偶者の医療費に対して)

•総所得:600万円

計算方法

医療費控除額 = (5万円 + 25万円) - 5万円(保険金等) - 10万円 = 15万円

還付額の目安

所得税率が20%の場合、15万円 × 20% = 3万円

■医療費控除の申請方法

控除を受けるには、確定申告が必要です。必要書類は以下のとおりです。

• 確定申告書

• 医療費控除の明細書

• 医療費の領収書(保管が必要)

• 保険金などで補填された金額がわかる書類

申請方法としては、E-Taxを使ってオンラインで提出するか、税務署に郵送または直接提出します。還付金がある場合には返金されます。

申告期間は、対象年の翌年2月16日から3月15日までです。ただし、期限を過ぎても5年以内であれば申請可能です。例えば、2023年に支払った医療費は、2024年1月1日から2028年12月31日までの間に申請できます。

②高額療養費制度との違い

医療費控除と混同しやすい制度に、高額療養費制度があります。両者は似ているようで制度内容・対象期間・申請先が異なります。以下で簡単に確認しましょう。

■高額療養費制度とは

高額療養費制度は、医療費の自己負担額が1か月の上限を超えた場合に、超過分を払い戻してもらえる制度です。対象となるのは保険適用内の医療費のみである点に注意が必要です。

また、世帯の所得や年齢などによって上限額が異なります。申請先は、加入している健康保険組合など(保険証を発行している機関)です。

申請期限は、診療を受けた月の翌月1日から2年間です。それ以降は申請できないため、できるだけ早めに手続きしましょう。

■医療費控除と高額療養費制度の比較

|

| 医療費控除 | 高額療養費制度 |

| 申請先 | 税務署 | 加入先の健康保険者 |

| 対象期間 | 1年間(1月〜12月) | 1ヶ月単位 |

| 対象医療費 | 保険適用・自由診療含む | 保険適用の医療費のみ |

| 還付の仕組み | 税金から控除・還付される | 超過分の医療費が払い戻される |

多数の診療科を受診し医療費が高額になった場合には、これらの制度を活用しない手はありません。いずれも申請は本人の手続きが必要ですが、経済的な負担軽減につながる大切な制度です。

なお、医療費控除と高額療養費制度は併用可能ですが、それぞれの制度の性質を理解して正しく利用しましょう。

③まとめ

医療費控除と高額療養費制度について解説しました。似たような制度に見えても、適用範囲や申請方法、対象費用には明確な違いがあります。

どちらの制度も、申請をすれば経済的な助けとなる制度です。医科だけでなく、歯科の自由診療(インプラント、セラミック、矯正など)も対象になる可能性があります。

医療費が高額になった際には、ぜひこれらの制度を上手に活用してください。

ご相談はこちらから。

ご相談・お問い合わせはこちら

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。