| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |

| 14:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |

休診日:日曜・祝日

むし歯を自宅ケアで自然治癒できる?

むし歯は、細菌が砂糖をエサにして酸を作り、その酸で歯を溶かす疾患です。

むし歯は初期の段階では痛みなどの症状はありませんが、進行してむし歯の穴が大きくなってくると痛みが出たり、食事がとれなくなったりします。

放置することで抜歯しか方法がなくなったり、炎症が全身に広がる場合もあります。

実はむし歯の進行度によってはまた元の健康な歯に戻る可能性のある段階や、削らずに経過観察できる段階があります。

そのような段階はどのような段階なのか、またどのようにしたら自然治癒させることができるのかお話していきます。

目次

①なぜむし歯ができるのか

-むし歯菌の活動について

-脱灰と再石灰化について

②むし歯はどのように進むのか

-むし歯の進行度と症状

-自然に治るむし歯と治らないむし歯

③むし歯を自然治癒させるには

-脱灰と再石灰化のバランス

-再石灰化を促すには

④まとめ

①なぜむし歯ができるのか

口の中には様々な菌が存在し、むし歯の原因となる菌も複数存在します。

むし歯菌はどのように歯を溶かしていくのかお話していきます。

■むし歯菌の活動について

むし歯菌が歯を溶かすプロセスは以下のように進みます。

プロセス①:プラーク形成

むし歯菌は歯の表面に付着し、糖分を栄養に増殖します。さらに「グルカン」というねばねばした物質を出して歯に付着し「プラーク」と呼ばれる細菌の塊を作ります。

プロセス②:糖代謝

むし歯菌は糖分を利用してエネルギーを生成します。このプロセスで、糖が酸に変換されます。

プロセス③: 酸生成

糖の代謝によって生成された酸が口腔内に放出されます。これにより、歯の表面のプラークの中が酸性になり、接している歯の表面が酸にさらされます。

プロセス④:ミネラルの喪失

むし歯菌の作用により、歯の組織であるハイドロキシアパタイトからカルシウムやリンなどのミネラルが溶け出します。

このミネラルの喪失が続くと、歯に穴があきます。このプロセスを「脱灰」と言います。

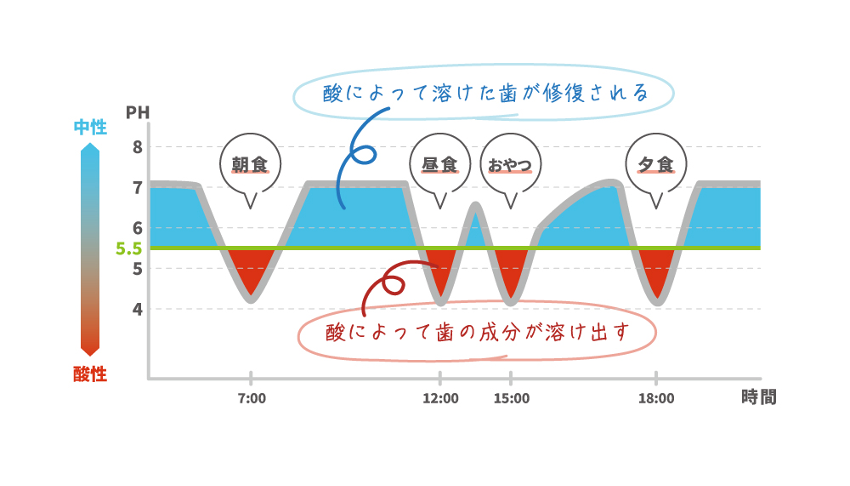

■脱灰と再石灰化について

糖分を摂取すればむし歯菌は酸を作り口の中を酸性にし、歯が脱灰します。しかし唾液には緩衝作用があり、酸性に傾いた口の中の環境を中和します。すると脱灰によって唾液中に溶けだしたカルシウムやリンなどのミネラルは再び歯の表面に戻り沈着します。これを「再石灰化」と言います。

つまり、口の中では歯は溶けていくばかりでなく、修復も繰り返し行われているのです。

図:口の中が酸性になるタイミング

②むし歯はどのように進むのか

むし歯を自然治癒させたいのならば、自然に治るむし歯と治らないむし歯を知っておくことが大切です。

まずはむし歯の進行度と症状についてお話していきます。

■むし歯の進行度と症状

むし歯は歯の構造のうちどこまで進んでいるかによりCO,C1,C2,C3,C4と呼ばれます。

1. CO : 初期のむし歯は、歯の外層である硬いエナメル質のミネラルが溶け始めた状態です。歯の成分であるハイドロキシアパタイトのカルシウムやリンがとけだしてスカスカの状態となるため、すりガラスのように濁って見えます。

そのため歯の表面が白や茶色や黒く見えますが、まだ穴はあいていません。着色以外に痛みなどの症状もありません。

2. C1 : むし歯の穴はあいているが、その範囲は歯の表面を覆うエナメル質のみに限られるものを指します。エナメル質には神経は通っていないため痛みなどの自覚症状はありません。

3. C2 : むし歯の穴は歯の表面であるエナメル質の範囲を超えて進み、歯の中心にある歯髄を取り囲む象牙質に達しているが、まだ歯髄には到達していない段階。

歯の神経までむし歯は到達していなくても、象牙質は象牙細管というたくさんの細い管で神経と繋がっているため、冷たいものや甘いもので歯がしみる痛みがでることがあります。しかしそのような症状がでないこともあります。

4. C3 : むし歯の穴は象牙質の範囲を超え、歯髄に達したものを指します。

何もしなくてもズキズキという痛みが現れることが多いです。この段階では歯は冷たいものよりも熱いものにしみるようになることがあります。

5.C4 : むし歯が進み、歯の頭の部分は溶けてなくなり、根っこだけになった状態を指します。この状態では、歯の神経は完全に死んでいるため歯自体の痛みはないことが多いです。

しかし、死んだ神経の空洞から口の中の細菌が歯の植わっている骨の中に到達し、歯の根の周りに炎症を起こします。

図:むし歯の進行度

■自然に治るむし歯と治らないむし歯

むし歯はどの進行段階でも自然に治るというわけではありません。

むし歯は歯の表面のミネラルが溶けだす「脱灰」によって起こりますが、「再石灰化」によりミネラルが戻ってきて健康な状態に治るのは、穴のあいてないむし歯だけです。

●自然に治るむし歯の特徴

自然に治るむし歯はCOと呼ばれる初期のむし歯のみです。歯の成分であるハイドロキシアパタイトのカルシウムやリンがとけだし歯の表面はスカスカで強度が弱い状態にはなっていますが、まだ穴はあいていません。白や茶や黒色に着色しているように見えますが、着色以外に痛みなどの症状もありません。

このような状態だと自然治癒を期待できる可能性があります。

●自然に治らないむし歯の特徴

脱灰と再石灰化が繰り返され、脱灰している時間の方が長くなれば歯に穴が開きます。

少しでも歯に穴があいてしまえばもうその穴は元に戻りません。

もちろん、穴があいていないむし歯には痛みなどの症状もでないため、冷たいものや熱いものが滲みたり、何もしなくても痛むむし歯は自然に治ることはありません。

③むし歯を自然治癒させるには

では、自然治癒する可能性のあるむし歯を自然治癒させるにはどのようにしたらよいでしょうか。

■脱灰と再石灰化のバランス

歯は脱灰と再石灰化を繰り返しており、脱灰の時間が長ければ歯は溶け、再石灰化の時間が長ければ歯は治っていきます。

そのため、なるべく脱灰する時間を短くし、再石灰化する時間を長くすることが大切です。

脱灰するのは口の中に糖が入って来た時です。むし歯菌が糖を代謝し、酸を作るため口の中が酸性になります。

しかし、そのあと十分に時間が取れれば唾液により酸が中和され、再石灰化が起こります。中和される間もなく糖を摂取すると脱灰の時間の方が多くなるため、ジュースを含む間食の回数が多かったり一日中ダラダラ飲み食いしていると脱灰ばかり進みむし歯になります。

■再石灰化を促すには

再石灰化を促すには、三食以外に糖分を口にする回数を減らしたりダラダラ食べることをやめる「糖の制限」と、再石灰化を促し、歯を強くする「フッ素の使用」を行うことが大切です。フッ化物は、年齢やリスクに合わせた適切な濃度のフッ化物配合歯みがき粉を使用した歯みがきや、フッ化物配合うがい薬の使用、必要に応じて歯科医院で行う高濃度フッ化物処置を受けましょう。

④まとめ

むし歯は初期の段階では自然治癒する可能性があります。その段階でむし歯に気が付いたら、すぐに生活習慣を改め、再石灰化を目指しましょう。

すでに痛みが出たり、穴があいているむし歯は自然治癒することはありません。しかし、むし歯の範囲によっては処置をせず経過観察で済む場合があります。むし歯かもと思ったら早めに歯科医院を受診しましょう。

ご相談はこちらから

ご相談・お問い合わせはこちら

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。